Annualisation temps de travail : Comment ça fonctionne ?

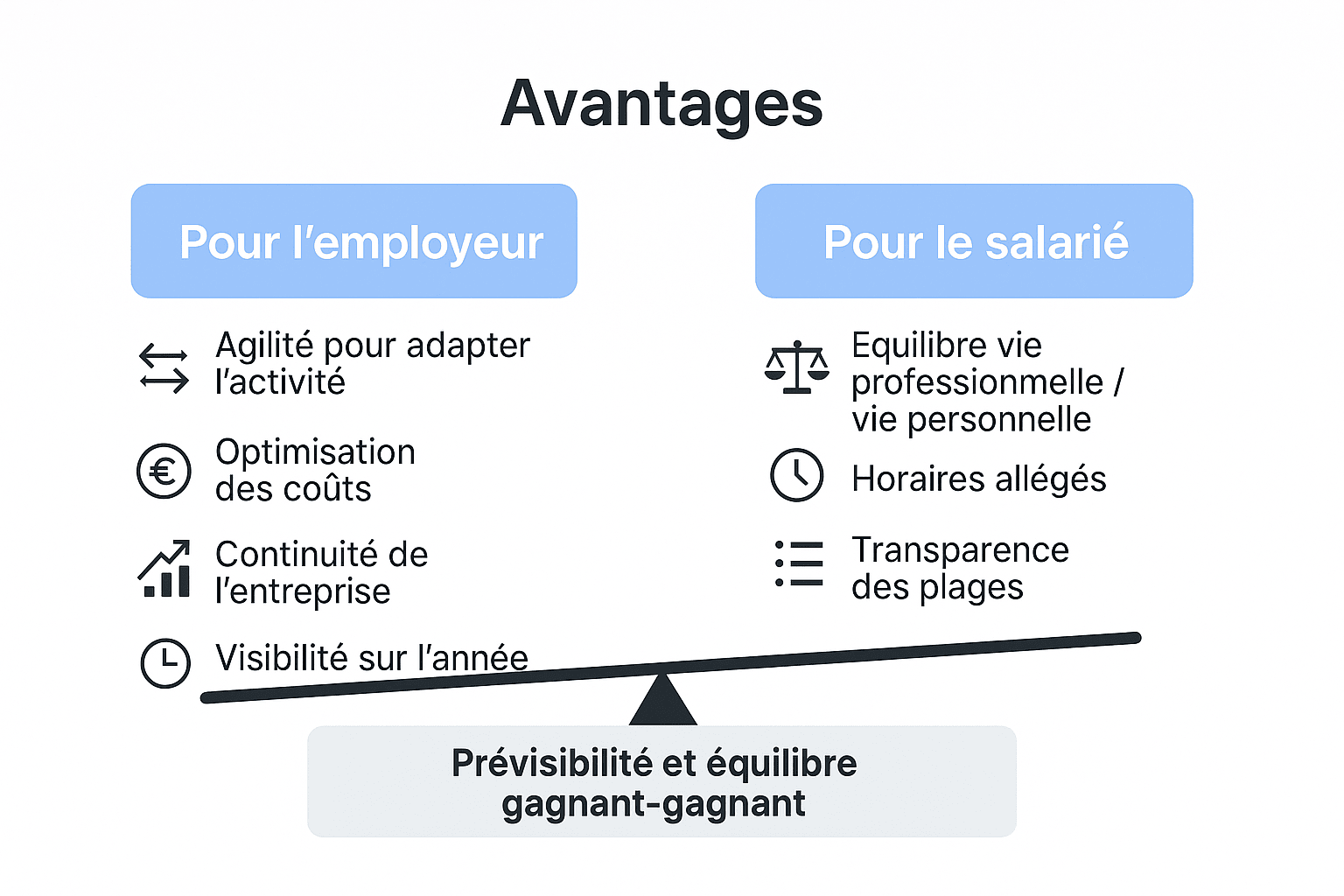

L’annualisation du temps de travail permet d’ajuster la durée travaillée aux variations d’activité sur une année complète, au lieu de raisonner uniquement à la semaine. Bien mise en place, elle offre de vrais avantages à l’entreprise et à l’employeur (agilité, maîtrise des coûts) comme aux salariés (prévisibilité des horaires, équilibre pro/perso, rémunération lissée). Le succès repose sur une gestion rigoureuse (calendrier, compteurs), une période de référence claire et des règles transparentes pour chaque salarie.

Qu’est-ce que l’annualisation du temps de travail ?

Définition et principes de base

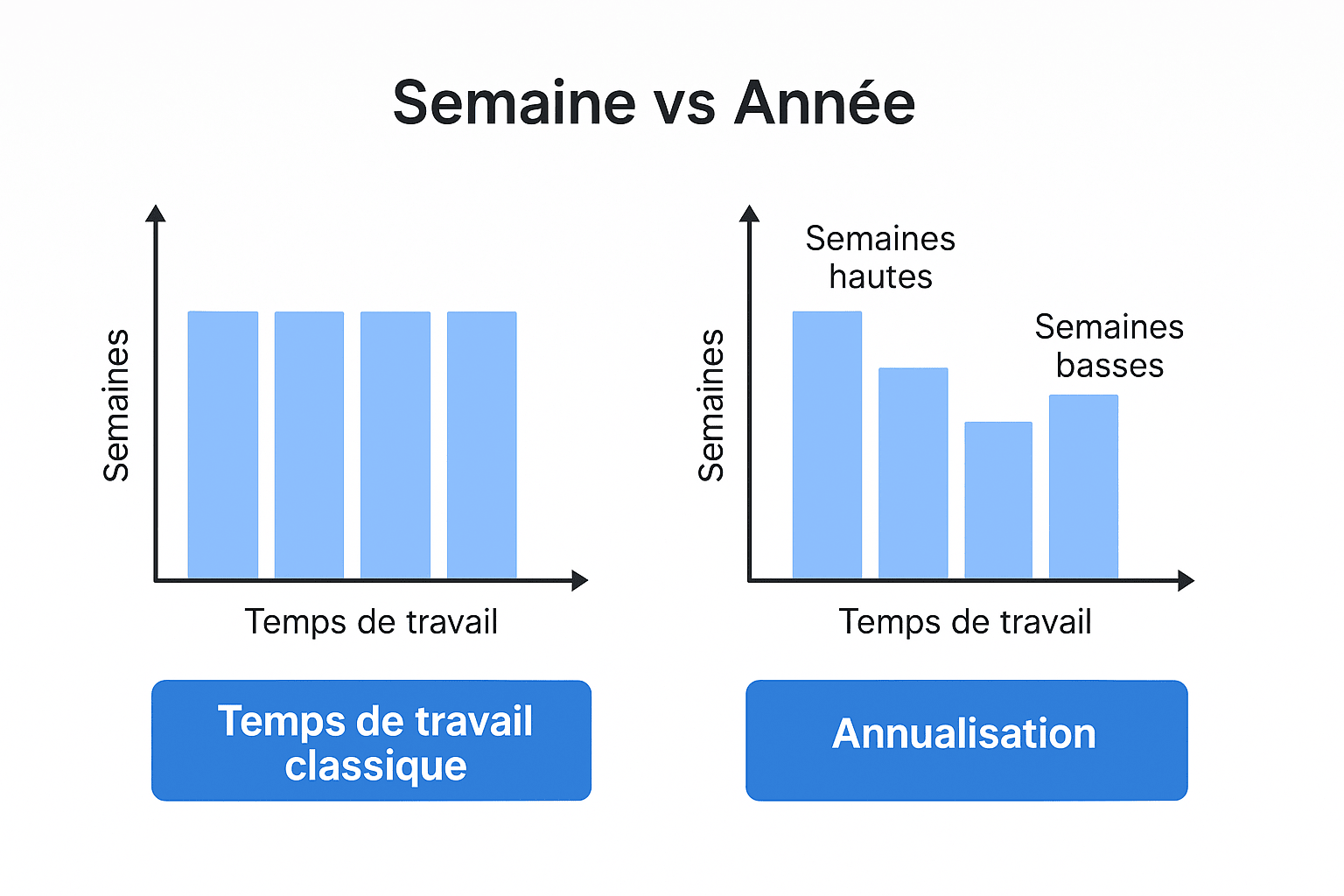

L’annualisation consiste à lisser la durée du travail sur une période (souvent l’année) plutôt qu’à la semaine. Les horaires peuvent donc varier : certaines semaines « hautes » (plus d’heures), d’autres « basses » (moins d’heures), sans déclencher automatiquement des heures supplémentaires si l’objectif annuel est respecté. Le dispositif implique :

- Un objectif d’heures annuel par salarie ;

- Un calendrier prévisionnel des semaines hautes/basses aligné sur l’activité ;

- Un suivi du réalisé vs prévu (tableau de bord, alertes).

Différence avec la modulation du temps de travail

La modulation répartit les horaires sur quelques mois ; l’annualisation étend la logique sur une période annuelle, avec des seuils plus structurés (bascule en supplémentaires, droits RTT, reports). Elle convient aux organisations où la charge varie fortement selon la place (site, équipe) et la saison.

Pourquoi opter pour l’annualisation du temps de travail ?

Avantages pour l’entreprise

- Gestion fine des pics et creux d’activité : on met les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit, à la bonne place.

- Diminution des heures supplémentaires subies ; rémunération mieux maîtrisée et prévisible.

- Continuité de service : meilleure couverture client et qualité sur les périodes critiques.

- Planning projeté à l’année : visibilité accrue pour les managers et la direction.

Bénéfices pour les salariés

- Visibilité sur les semaines denses/légères et sur les horaires ; meilleure conciliation travail/vie perso.

- Possibilité d’horaires allégés en basse activité sans perte de rémunération (selon accords).

- Transparence : compteurs individuels, droits RTT, articulation avec les congés.

Qui est concerné par l’annualisation du temps de travail ?

Salariés à temps plein et à temps partiel

Le dispositif peut couvrir les salariés à temps plein et à temps partiel si l’accord le prévoit. L’employeur définit les planchers/plafonds, les délais de prévenance, et suit les compteurs de chaque salarie pour éviter des amplitudes excessives.

Secteurs d’activité favorisant l’annualisation

Environnements à forte saisonnalité (tourisme, retail, agro, logistique), industries à charge projet/chantier, services avec pics calendaires : partout où l’activité fluctue d’une semaine à l’autre et d’une période à l’autre durant l’année.

Comment mettre en place l’annualisation du temps de travail ?

Négociation d’un accord collectif

Étape clé de mise en place : l’accord (branche ou entreprise) définit la période de référence, l’objectif annuel d’heures, les semaines hautes/basses, les seuils supplémentaires, les règles de gestion des changements, d’information des salaries, et les modalités de rémunération/récupération.

Formalisation par avenant au contrat de travail

Un avenant précise pour chaque salarié : objectif d’heures, marges d’ajustement des horaires, règles d’alerte/affichage, articulation avec conges et absences, traitement des écarts (régularisation, RTT, supplémentaires).

Définition de la période de référence et des objectifs horaires

Choisir la période (année civile ou 12 mois glissants), cartographier l’activité par semaines, fixer les plages hautes/basses, les règles de report, et clarifier les interactions avec conges et jours fériés. Le tout doit être communiqué et accessible à la même place (intranet, affichage) pour tous.

Calcul du temps de travail annualisé

Base légale des heures annuelles

Le calcul part de la durée hebdomadaire de référence (légale ou conventionnelle), projetée sur la période choisie, puis ajustée des congés, fériés et absences. L’accord précise à partir de quand les dépassements deviennent heures supplémentaires (majorations, récupération).

Méthodes de calcul et outils disponibles

- Fixer le volume annuel cible (heures de référence × nombre de semaines travaillées sur l’année).

- Répartir la charge selon l’activité : calendrier des semaines hautes/basses.

- Suivre chaque semaine : réalisé vs prévu, écarts cumulés, projections fin de période.

- Alerter et arbitrer : avant les seuils supplémentaires ou les droits RTT.

- Outiller : tableur ou logiciel de gestion des temps (exports, alertes, reporting multi-sites) pour une gestion fiable des horaires et de la rémunération.

Gestion des heures supplémentaires et des RTT

Heures supplémentaires au-delà du contingent

Quand les seuils de l’accord sont dépassés, les heures basculent en supplémentaires : payées/majorées ou récupérées. L’employeur valide, le salarie est informé, et chaque mouvement est tracé pour sécuriser paie et conformité.

Accumulation et prise des RTT

Les RTT s’accumulent lors des semaines hautes (si le dispositif existe) et se prennent en période creuse, en coordination avec l’activité, les congés et la gestion des équipes. Un calendrier partagé évite les ruptures de service.

Risques et limites de l’annualisation du temps de travail

Contraintes organisationnelles

Mettre en place l’annualisation du temps de travail suppose une gestion des temps de travail opérationnelle fine, au niveau de la semaine, du mois et de l’année. Sans visibilité fiable sur l’activité (prévisions ventes, charge projet, saisonnalité), les horaires deviennent erratiques et l’adhésion des salaries s’érode. La réussite passe par un calendrier annualisé qui distingue clairement les périodes hautes et basses, par des règles de prévenance réalistes (par exemple J-7 pour les ajustements majeurs, J-3 pour les micro-changements) et par un dispositif de secours lorsque la demande dépasse la durée prévue. Il est tout aussi crucial d’organiser la polyvalence : une matrice de compétences, du binômage et un plan de remplacements évitent les ruptures de service lors des semaines “hautes” et limitent le recours coûteux aux heures supplémentaires. Dans les organisations multi-sites, un référentiel unique de planning — un logiciel RH/temps partagé plutôt qu’un “shadow planning” sous tableur — garantit l’unicité de la donnée et la cohérence entre le prévu et le réalisé. Enfin, limiter les changements de dernière minute stabilise la rémunération, rassure le salarie et facilite la paie. Côté pilotage, on gagne à suivre, période après période, quelques indicateurs de base (écart prévu/réalisé en heures, taux de modifications tardives, volume d’heures supplémentaires non planifiées) afin d’ajuster le dispositif sans attendre la fin d’année.

Impacts sur la santé et la motivation des salariés

L’annualisation ne doit jamais se traduire par un “yoyo” d’amplitudes qui épuiserait les salaries. Des alternances brutales d’horaires (tôt/tard, nuit/jour) perturbent le sommeil, la vie personnelle et finissent par réduire les avantages attendus du dispositif. Un cadre clair — rotations progressives, plafonds journaliers et hebdomadaires, respect des temps de repos — protège la santé et soutient l’engagement. La communication joue un rôle décisif : partager tôt les semaines “hautes”, publier un planning glissant sur plusieurs semaines, rappeler le droit à la déconnexion et maintenir des canaux de retour d’expérience ouverts permet d’anticiper les difficultés individuelles. L’équité est également centrale : si ce sont toujours les mêmes personnes qui absorbent les pics d’activité, la motivation s’érode. Définir des règles transparentes d’affectation, faire tourner les astreintes et tenir compte des contraintes personnelles documentées maintient la confiance entre employeur, entreprise et équipes. On peut d’ailleurs surveiller, au fil de la période, quelques signaux faibles — absentéisme, demandes d’échanges de shifts, turnover, variance d’horaires par salarie — pour corriger avant que la situation ne se dégrade.

Respect des obligations légales

Quel que soit le niveau d’agilité recherché, la conformité demeure non négociable. L’entreprise doit respecter les plafonds d’heures, les repos quotidien et hebdomadaire, les délais de prévenance, l’articulation avec les congés et le traitement des heures supplémentaires selon l’accord applicable, sans porter atteinte à la rémunération ni à la durée contractuelle. La traçabilité est essentielle : conserver l’historique des plannings, des notifications et des motifs de modification, centralisés dans un logiciel disposant d’une piste d’audit, facilite tout contrôle interne ou externe et sécurise la paie. Il convient aussi de veiller à la protection des données de temps (accès restreints, durées de conservation, sécurisation des flux entre pointeuse et système) et à la bonne articulation entre accord de branche, accord d’entreprise et pratiques locales. En pratique, une revue juridique initiale, puis une mise à jour annuelle, combinées à un contrôle pré-paie régulier des compteurs individuels, permettent de corriger rapidement les dérives et de préserver l’équilibre entre flexibilité, sécurité juridique et qualité de vie au travail.

FAQ

L’annualisation change-t-elle la rémunération mensuelle ?

Elle peut rester lissée si l’accord le prévoit, même si les horaires varient d’une semaine à l’autre. La rémunération annuelle reste alignée sur la durée contractuelle.

Annualisation vs modulation : quelle différence principale ?

La modulation s’étale sur quelques mois ; l’annualisation couvre une période annuelle et introduit des seuils plus globaux (RTT, supplémentaires).

Qui décide de la période de référence ?

L’accord (branche/entreprise) fixe la période et sa date de démarrage ; elle doit être communiquée au même endroit, à la même place, pour tous.

Les temps partiels peuvent-ils être annualisés ?

Oui si l’accord/contrat le prévoit, avec garde-fous adaptés à la durée et aux horaires du salarié.

Comment intégrer les congés payés et jours fériés ?

Les congés et fériés sont pris en compte dans le calcul annuel et la planification des semaines hautes/basses pour ne pas fausser les compteurs.

Comment éviter des heures supplémentaires non souhaitées ?

Planifier l’activité par semaine, suivre l’écart réalisé vs prévu, paramétrer des alertes avant les seuils supplémentaires et réallouer en cours de période.

Le télétravail est-il compatible avec l’annualisation ?

Oui, si les horaires et objectifs sont clarifiés et suivis. Les mêmes règles de gestion (compteurs, prévenance) s’appliquent.

Peut-on changer la répartition des semaines en cours d’année ?

Oui, dans le respect de l’accord (délais de prévenance, validation employeur, information des salaries) et en tenant compte de l’activité.

Quel impact sur la santé et la vie perso ?

Un calendrier lisible et une gestion raisonnable des amplitudes améliorent l’équilibre travail/vie perso. À l’inverse, des changements tardifs nuisent à la motivation.

Comment sont gérées les absences (maladie, maternité, etc.) ?

Elles s’intègrent selon l’accord et le droit applicable : elles peuvent ajuster le compteur d’heures de la période sans pénaliser la rémunération si des règles le prévoient.

Que faire si l’activité chute durablement ?

Réviser le planning, utiliser la place des semaines basses, mobiliser formation/RTT, et renégocier si nécessaire. L’annualisation reste un cadre, pas une contrainte figée.

Quels outils de gestion recommander ?

Un logiciel RH/temps avec planning annualisé, exports, alertes et reporting multi-sites ; un tableur peut suffire au démarrage, mais la fiabilité prime.

Les équipes en horaires décalés (nuit, week-end) sont-elles éligibles ?

Oui, si l’accord encadre les spécificités (majorations, repos). La gestion des compteurs reste individuelle.

Comment prouver la conformité en cas de contrôle ?

Conserver calendrier, compteurs, décisions d’arbitrage et communications aux salariés. Des traces datées, au même place (intranet), facilitent la vérification.

L’annualisation s’applique-t-elle aux cadres au forfait jours ?

Le régime est différent ; l’annualisation des heures n’est pas la règle. Vérifier l’accord applicable et la nature du forfait.

À retenir : l’annualisation du temps de travail est un levier puissant quand la mise en place est cadrée, que la gestion des semaines et des horaires est transparente, et que l’entreprise, l’employeur et chaque salarie partagent la même vision. Résultat : avantages opérationnels, meilleure rémunération au regard de l’effort réel, et équilibre durable sur toute la période de l’année.

Frédéric LEDIG

Zéro engagement

Prix bas garantis

Livraison en 48h

Experts en ligne

Zéro engagement

Experts en ligne

Prix bas garantis

Livraison en 48h